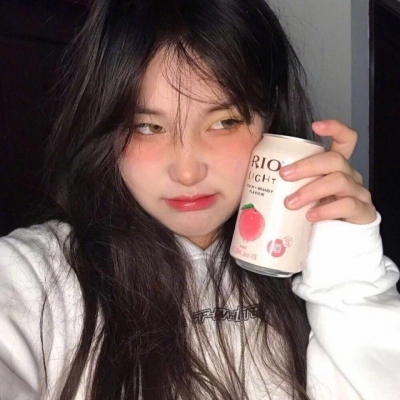

在当今的数字艺术领域,“拽姐头像图片”成为了一种独特的视觉文化现象,它融合了潮流元素与个性表达,吸引着众多追求自我风格和时尚态度的人群。这类图像不仅仅是简单的人物肖像,而是通过夸张的姿态、鲜明的色彩以及具有冲击力的设计手法,传递出一种自信、独立且略带叛逆的气质,让观者一眼就能感受到其背后蕴含的强烈个性。

文章大纲如下:探讨“拽姐头像图片”的起源与发展,分析其如何从街头文化渗透到数字媒体;深入剖析这类头像设计的三大核心要素——姿态、色彩与符号运用;接着,讨论它们在不同社交媒体平台上的表现力及其对用户个人品牌构建的作用;探讨这一趋势对社会文化的影响以及未来的发展方向。

“拽姐头像图片”的概念源自于街头文化中的嘻哈元素,随着互联网的发展,逐渐演变成一种网络迷因现象。最初,这种风格的图像多用于音乐视频、街头艺术海报中,以强烈的视觉效果传达艺术家的态度和情感。随着Instagram、TikTok等社交平台的兴起,这些充满个性的头像开始被广泛用作个人资料图片,成为一种流行的自我展示方式。比如,一些知名说唱歌手或时尚博主就会选用极具辨识度的拽姐形象作为他们的社交媒体头像,以此彰显自己的独特品味和不羁性格。

设计上,拽姐头像往往采用大胆而夸张的人物姿态,如高冷的眼神、不羁的微笑或是挑战性的动作,这些都直接体现了“拽”的气质。色彩选择上,偏好鲜艳对比色,如霓虹蓝、荧光粉等,增强视觉冲击力。此外,融入象征力量与独立的符号,如皇冠、墨镜、高跟鞋等配饰,进一步强化了角色的个性特征。例如,一位虚拟的“拽姐”形象可能会佩戴超大号太阳镜,手持麦克风架,背景则是涂鸦风格的城市街景,这样的组合不仅彰显了其不拘一格的生活态度,也反映了当代年轻人对于自由表达的追求。

在不同的社交媒体平台上,拽姐头像展现出各异的风格和魅力。在微博上,它们可能更加注重故事性和话题性,配合热门标签讲述一段关于自我成长或社会观察的故事;而在抖音上,则更倾向于动态表现,利用短视频的形式展示一系列连贯的动作或表情变化,使得头像更加生动有趣。这些头像不仅帮助用户快速建立个性化标识,还促进了线上社区的形成,人们通过分享和模仿这些头像,形成了一种基于共同兴趣和价值观的交流氛围。

从更广泛的社会文化视角来看,“拽姐头像图片”的流行反映了年轻一代对传统性别角色和社会规范的挑战。它们鼓励个体展现真实自我,无论性别如何,都可以勇敢地表达自己的态度和情感。同时,这种现象也推动了数字艺术的创新,促使设计师们探索更多元、更具包容性的视觉语言。未来,随着技术的进步和社会观念的进一步开放,预计拽姐头像将继续演变,融入更多元的设计理念和文化元素,成为全球文化交流中一道亮丽的风景线。

“拽姐头像图片”不仅是个人表达的工具,更是数字时代文化多样性的一个缩影。它以其鲜明的个性、丰富的创意和深刻的社会意义,激发了公众对于自我认知和表达自由的重新思考,为现代艺术与设计领域注入了新的活力和可能性。

未经允许不得转载:» 拽姐头像图片(拽姐头像图片)

新丽阅读

新丽阅读